生き物を飼っていたら必ず「死」があります。

避けられることも出来ないので生き物を飼うのであれば覚悟しなければいけませんし、その日をできるだけ遅らせるのが飼い主の義務だと思います。

もしその時が来ても真っ先に寿命を疑うのは避けましょう。

それはなぜか?

今回はそのことについて解説していきます。

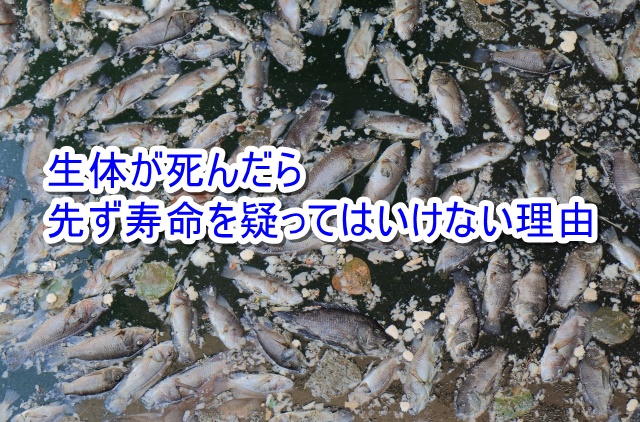

生体が死んでしまったら先ず寿命を疑ってはいけない理由

生体が死んでしまったら先ず寿命を疑ってはいけない理由は

生体が死んでしまった本当の理由が分からなくなるからです。

死んでしまったら原因を追究してその原因の対策をして同じ死因で死んでしまう生体を無くすことが出来ます。

しかし、生体が死んでしまった際寿命だと思ってしまうと本当の死因が分からずに終わってしまいます。

そして多頭飼いをしていた場合死因を断定せずにそのまま飼育を続けた場合、同じ理由で死んでしまう個体が出てきてしまいます。

それだけは避けるようにしましょう。

我が家で起きた死因と対策

我が家で起きた生体の死とその対策を例として書きます。

参考になれば幸いです。

海水魚

死因:魚同士のいじめ

相性の悪い魚同士を同じ水槽に入れてしまったため、ケンカが起こりそのごイジメになって弱り死んでしまいました。

対策:レイアウトの変更、隔離ケースの確保

新しく生体を入れる際レイアウトを変更し、縄張りを崩させイジメなどを起こりづらくしました。

また隔離できるように隔離ケースの確保をして弱った生体を隔離できるようにしました。

グッピー

死因:飛び出し

対策:水位を下げる、フタの変更

水位を下げて飛び出しをしづらくする、スキマの少ないフタに変更、この2つで飛び出しを防ぎました。

ちなみにこれは今のグッピーではなくアクアリウム開始して間もなく買ったグッピーです。

アメリカザリガニ

死因:脱走により、エラが乾き呼吸できなくなり死亡。

対策:脱走の原因がエサのやり忘れだったため、忘れないためにアラームをセット

これについては下記の記事を参考に

まとめ

生体が死んでしまったら先ずは寿命を疑わずに死因の特定、そして対策練り他の生体を同じ理由で死なせない事、今後に生かす事を心がけ生体の死を無駄にしないで上げてください。

それでは!

コメント