池がある庭って憧れませんか?

庭を覗いたら悠々と綺麗なコイなんかが泳いでいるのを想像するだけでもワクワクしますよね!

ですが、庭に池を作るとすると難しそうと諦めていたり、アパートやマンション住まいの方は先ず無理ですよね。

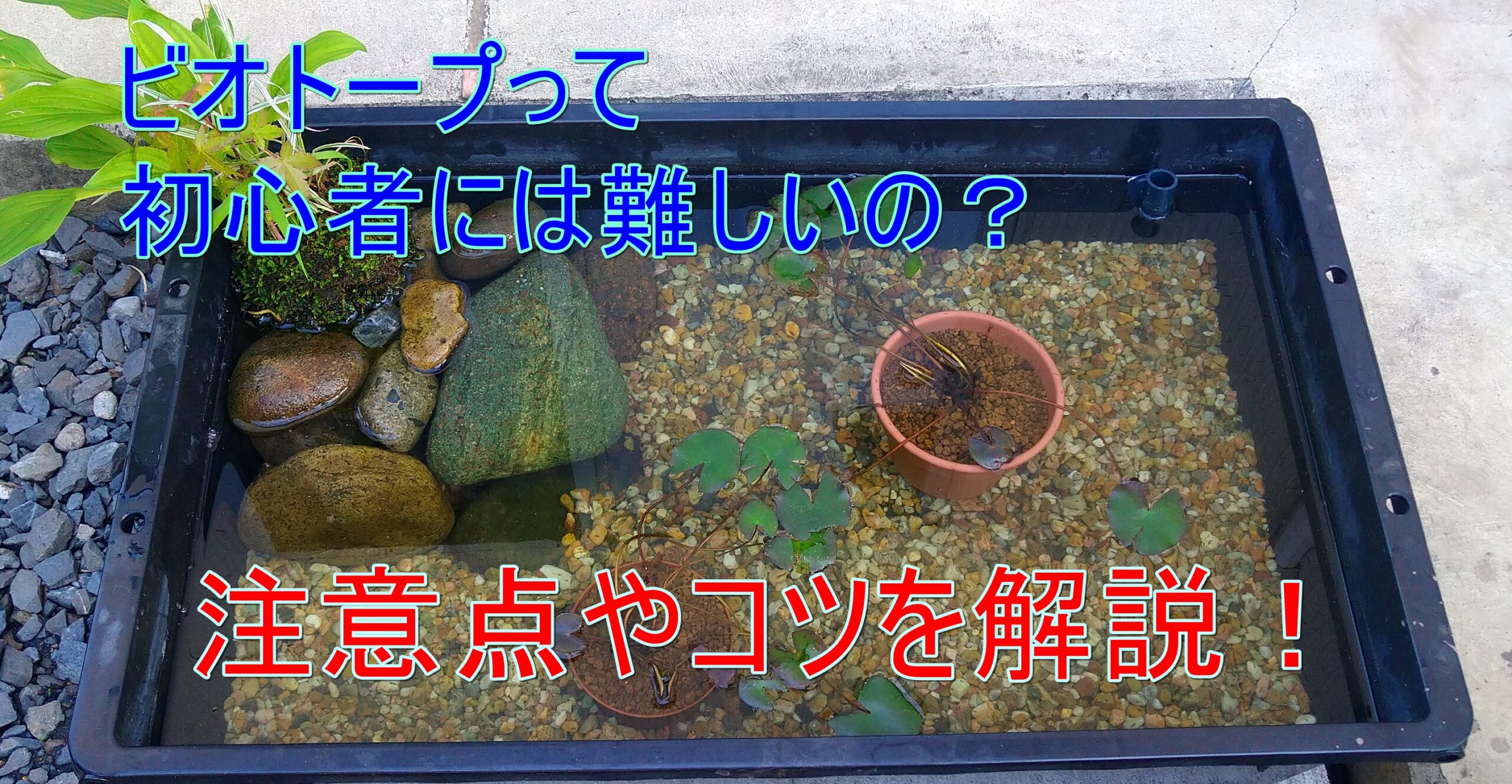

そんな方にお勧めしたいのがビオトープです。

しかし、ビオトープがオススメと言われても何を用意すればいいのか?何をやればいいのか?分からない方も多いことだと思います。

そこで今回はビオトープ初心者の方向けに注意点やコツなどを解説していきます!

用意するもの

- 容器

- 水草

- 底砂

どんなビオトープにしたいか、何処に置くかでどんな容器を使えばいいかなど変わってきますのでそれぞれ解説していきます。

容器

ビオトープで使われている容器は

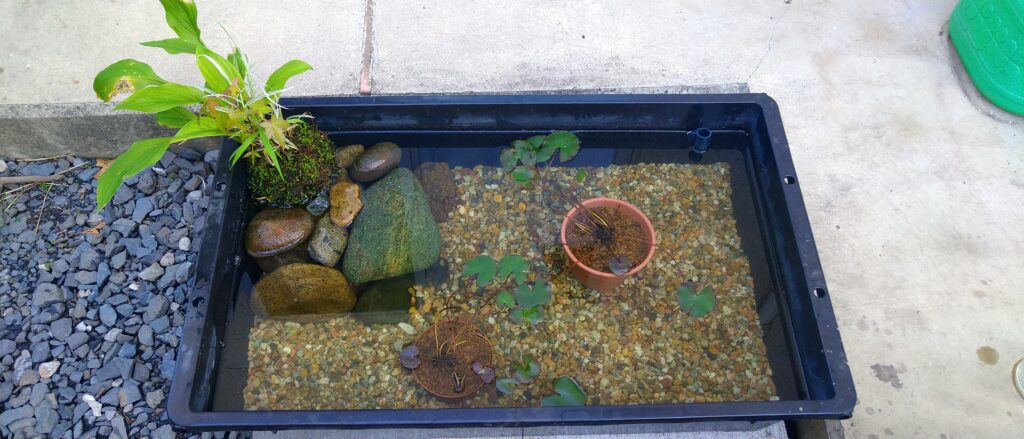

- プラ舟

- 睡蓮鉢

以上のものが主流ですが、透明なものでなければある程度の頑丈さがあり、水を入れることが出来ればどんな容器でも大丈夫です。

ちなみに我が家でも使用しているプラ舟のメリットは、元々は左官用品で屋外で使われることを想定して作られているので、紫外線による劣化に強く長い年月使用することが出来ます。

またメダカ用の発泡スチロールの容器やプラスチック製の睡蓮鉢も販売されておりますのでそちらを使用するのも良いでしょう。

水草

ビオトープとは水辺の生態系を人工的に再現した場所の事を意味しています。

ビオトープにおける水草の役割は

- 水質浄化

- 水中への酸素の供給

- ビオトープの生き物の隠れ家

以上の事から水草はビオトープを維持するのにあたり非常に重要な役割を持ちます。

ビオトープに導入できる水草の種類は多いので迷ったらビオトープ用水草セットなどもあるのでそちらを購入するのも良いかも知れませんね。

この他にも睡蓮やホテイアオイも人気がありますね。

底砂

ビオトープでの底砂の役割は

- バクテリアの住処になる

- 水草の植え込みに必要

などがあり、赤玉土や田砂、大磯砂などが使われることが多いです。

また、水草を多く導入したい方は水草に必要な栄養が豊富な荒木田土を選ぶと良いでしょう。

ただし、水草の成長に必要な栄養が入っているということは同時に苔が発生しやすいということなので注意が必要です。

ビオトープを立ち上げる順序

容器を水洗い

容器の水洗いは生体にとって有害なものがついている可能性があるので念のため行います。

バケツなどで底砂を軽く水洗い

完全に濁りを取る必要はなく底砂に混ざっているゴミなどを取り除きます。

容器に底砂を入れる

水草を植える

水を入れた後で行っても大丈夫です。

石などの飾りを入れる

水を入れる前にある程度レイアウトを決めてからのほうがやりやすい気がします。

容器に水を入れる

勢いよく水を入れてしまうと底砂が舞濁りが発生してしまいますが、底砂の上にビニール袋のようなものを敷いてその上から水を入れると濁りづらくまります。

カルキを抜く

3日ほど放置するか、カルキ抜きを使います。

バクテリア剤を入れる

バクテリア剤を使わない場合は1か月ほど放置します。(ただし水は蒸発するので足し水は行ってください。)

1~2日後にテストフィッシュを入れる

容器の大きさにもよりますが1~3匹くらいが良いかと思います。

1~2週間経って大丈夫そうなら少しづつ本命の生体を増やしていく

一気に10匹とか入れてしまうと、ろ過バクテリアの繁殖が追い付かず水の浄化が間に合わなくなってしまいます。

生体を多く入れたい場合は一気に入れずに少しづつ増やしていきましょう。

ビオトープで飼育できる生き物

日本の四季に適応できる生き物が良いでしょう。

例えば

- メダカ

- ドジョウ

- ミナミヌマエビ

- タニシ

- 石巻貝

などがいます。

逆にビオトープでの飼育がお勧めできない生き物は

- ザリガニ

- コイ

- 日本の四季に対応できない熱帯魚

ザリガニとコイは導入すると水草を荒らすでしょう。

ビオトープの普段の管理

ビオトープを立ち上げたら初期のころは水質が安定しているか、生体は死んでいないかなど確認する必要はあります。

しかし、ビオトープが安定したら様子を見ながら足し水や水草の選定、また夏場の暑さ対策や冬の寒さ対策更には雨対策が必要になってきますのでそれぞれ解説していきます。

足し水

足し水につきましては雨などが多い時期でビオトープに雨水が入るんであれば必要ありませんが、そうじゃない時期はビオトープ内の水が蒸発し減っていってしまいます。

そうすると水質が悪化しやすくなってしまったり生体の活動範囲が狭くなったりといいことなどありません。

ですので、足し水をする必要があります。

水草の剪定

水草も日々成長します。

水草が成長すること自体は喜ばしい事ですが、成長し過ぎると見た目が悪くなるだけではなく生体の活動スペースが狭くなったりしてしまいます。

そこで必要となってくるのが水草の剪定です。

剪定と言っても普段は伸び過ぎた葉を切ったり、増えやすい浮き草を間引くくらいで大丈夫です。

また、この時に茶色く変色してしまった葉も取り除くと良いでしょう。

夏場の暑さ対策

夏場の直射日光に当たると予想よりも飼育水の水温が上がってしまいます。

小さいビオトープなら日陰に移動することも出来ますが、移動が出来ない大きいビオトープの場合や他に移動する場所がなければ「すだれ」などで日陰を作ってあげるといくらか水温の上がり方がマシになります。

冬の寒さ対策

冬になると魚などの生体は活動しなくなり物陰でジッとして暖かい季節を待ちますのでビオトープ内の魚などの生体に対してはエサやりすらする必要はありません。

ただし、冬でも飼育水は蒸発しますので足し水は行ってください。

水草は寒さに弱いものは茶色く変色し枯れてしまう恐れがあるので、出来るならば室内に取り込むなどの対策が必要となります。

雨対策

大雨などによってビオトープの容器から飼育水が溢れ流れてしまうことがあります。

この時にビオトープ内の生き物が飼育水と一緒に容器の外に流されてしまったり、容器のフチと水面との差がなくなりの容器からの飛び出し事故などが起こりやすくなってしまいます。

対策としては雨の当たらない場所に移動するか、屋根を作ってしまう。

その他にも容器のフチに超えてほしくない水位の位置に布を掛け、それを超えると布が超えた分の水を吸い上げて容器の外に排水してくれます。

プラ舟など加工が出来る容器なら塩ビパイプなどである程度の水位を超えたら自動で排水してくれるようにすることも出来ます。

これにネットを付ければここから生体が流れていくのを防止できます。

まとめ

長々と書かせていただきましたが、これからビオトープを始めたいという方の参考になればと思い書かせていただきました。

また、1度でこの記事の内容を全て覚えるのも大変かと思いますので、分からないことがあればこの記事を参考にしていただければ幸いです。

それでは!

コメント